2017-03-02北京范儿

在物质丰富的今天似乎只要有钱想要什么都可以买的,但很多年龄大一些的人一定还记得,上世纪50年代末到80、90年代初的北京,粮票是人们生活中必不可少的一个票证,如果需要买米面油,必须要有钱和粮票,可想在当时那个年代,光有钱是行不通的。有人后来把粮票形容为“吃饭的通行证”。可以说,粮票的出现、存在以及消失,是新中国计划经济体制下的产物,也定格了一代人的记忆。

粮票走入家庭,是一个时代的开始;粮票走出家庭,走入收藏家的家中,又标志着另一个时代的开始。方寸粮票看似平淡无奇,其实它蕴藏了许多政治、经济、历史、文化和艺术的深厚内涵,容纳了绘画、地理、民俗、历史、度量衡等各门类知识。粮票具有史料和文物价值,它翔实真切地记录了我国的那段历史,是一种实物档案资料。

粮票的由来

粮票是如何出现的呢?这还要从1953年说起。1953年的粮食问题成了中央政府高度重视的一个问题。这个问题由来已久,长期主管中央财经工作的薄一波曾说:“建国头些年,国家掌握粮食,以征为主,以市场收购为辅。但是公粮收购和市场调节严重比例失衡。到了1953年农产品需求迅速增长而供给不足严重,农产品成为稀缺资源,甚至一度引发粮食危机。

当时的政务院副总理陈云1953年10月在中共中央政治局扩大会议上谈到,目前全国粮食情况非常严重。一些主要产粮区未能完成粮食收购任务,而粮食销售量却在不断上升,京、津两地的面粉已不够供应,为了避免大规模的饥荒,稳固我党政权,就必须实行粮食配售的政策,这样才能有效调节粮食的“通胀”,稳固社会安定。

粮票的作用

如不采取坚决措施,粮食市场必将出现严重混乱局面,其结果必将导致物价全面波动,逼得工资上涨,波及工业生产,预算也将不稳,建设计划将受到影响。这不利于国家和人民,只利于富农与投机商人,严重威胁新生政权的稳定和工业化战略的实施。

主持经济工作的陈云集中精力,深入研究解决粮食购销问题,最后他认为,要解决粮食购销问题,经过权衡利弊,参考国外以及战时经验,他向中央建议采用农村征购,城市配给的方案,名称叫做“计划收购”、“计划供应”,简称“统购统销”。粮票不同于邮票,其特殊的历史地位在于,粮票只是阶段性的发行。从1953年发行,直到1985年元旦由于政策松动中央取消棉花、粮食统筹,可以购买议价粮,粮票的历史地位才被慢慢动摇直至取消。

粮票的分类

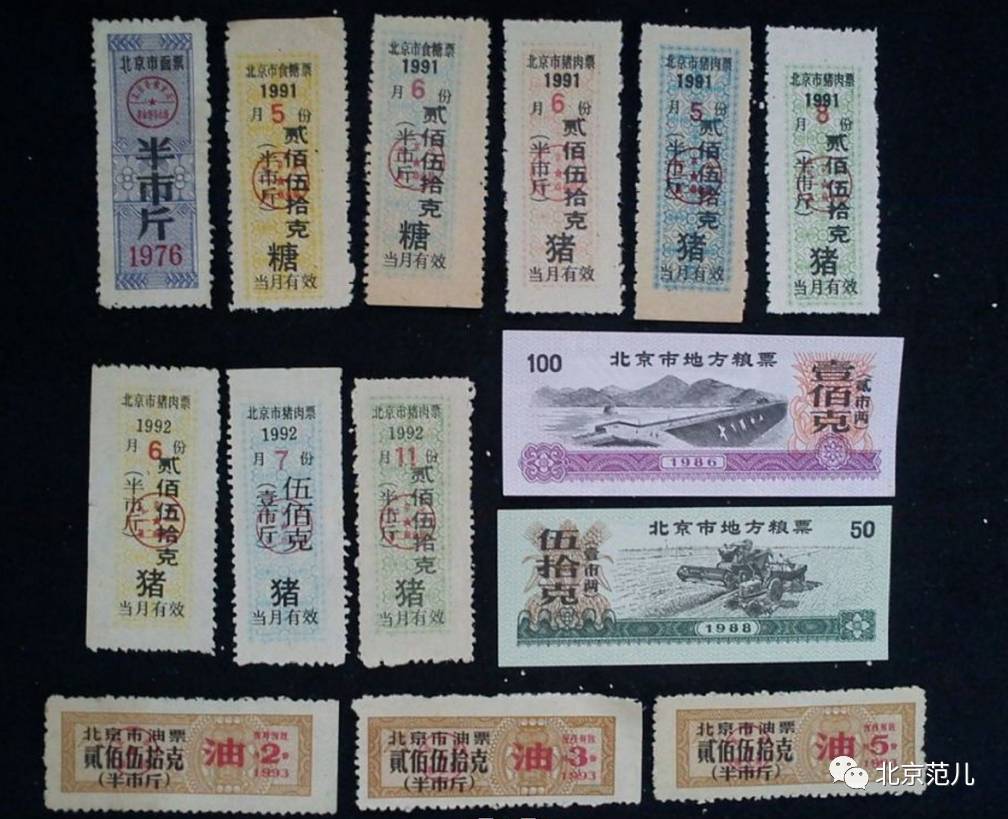

当时的粮票的分为全国粮票、军用粮票、地方粮票和划拨粮票四种。粮票获取的主要途径,由城镇居民凭粮食户口,居民粮食供应本等等到指定国有粮店兑换。最初的粮票采用16两制计量,1959年改为10两制计量,从1985年起又改为公斤制最高有千斤粮票。粮票使用的区域不同。如果不出北京用北京的地方粮票加上人民币就可以购的粮食。如果去外地出差,那就得改换成全国粮票,北京的粮票就不好使了。粮票的面值也有区分,按分量的多少分成很多种。当然各地方粮票也有其地方特色。从图案内容到样式造型尺寸都不太相同。

至此之后的40年粮票一直活跃在中国的经济生活中,据了解北京应该是1993年左右,市场才逐步放开,物质供应才慢慢丰富起来,粮票政策也才正式取消,但是粮食的主产区地方性粮票的取消可能比北京还要早,像四川这样的“天府之国”和东北黑土地这种土地资源有优势的地方,粮票政策要先于北京取消。

粮票的附加价值

粮票虽然退出了历史舞台,但是并没有淹没在尘埃中,而是转而进入了收藏业,成为一些收藏者的新宠。北京粮票收藏者也不乏少数,但年轻人不多,多为中老年人爱好者。因为年轻人没经历过那段岁月,偶尔听到关于粮票,也是从长辈嘴里讲出来的故事。收藏者如今也会从现今的“马甸邮币市场”“潘家园旧货市场”“报国寺”或一般的旧货市场和地摊儿中寻觅到当初粮票的身影,一般都是对那个年代较为有感情的人,在收藏粮票的同时,回味一下那个物质匮乏年代的感觉。

越早发行的粮票,其收藏价值就越高,当然也根据发行数量和规模而定。比如:一枚1966年版全国粮票现价2块钱,而1957年版的却能卖到几十块。此外,成套的粮票又比单张的更具收藏价值,和邮票整版的是一个道理。根据经验,全国性藏品价格一般高于地方版。

不过,粮票却打破了这种规律:“全国通用”总难抵“地方版”,这就说明了“物以稀为贵”是收藏界永恒不变的规律。当年,国家粮票的发行量巨大,至今存世量大,而地方版发行少,耗量反而大,存世的就少。不过,随时间的推移,粮票实物和相关资料的收集难度会越来越大。从某种意义上说,现在收藏粮票,是为国家收藏将来的 “文物”,留给子孙后代看,给他们讲中国过去的老故事,历史意义和收藏意义都很大。